Политика

- Главная

- Политика

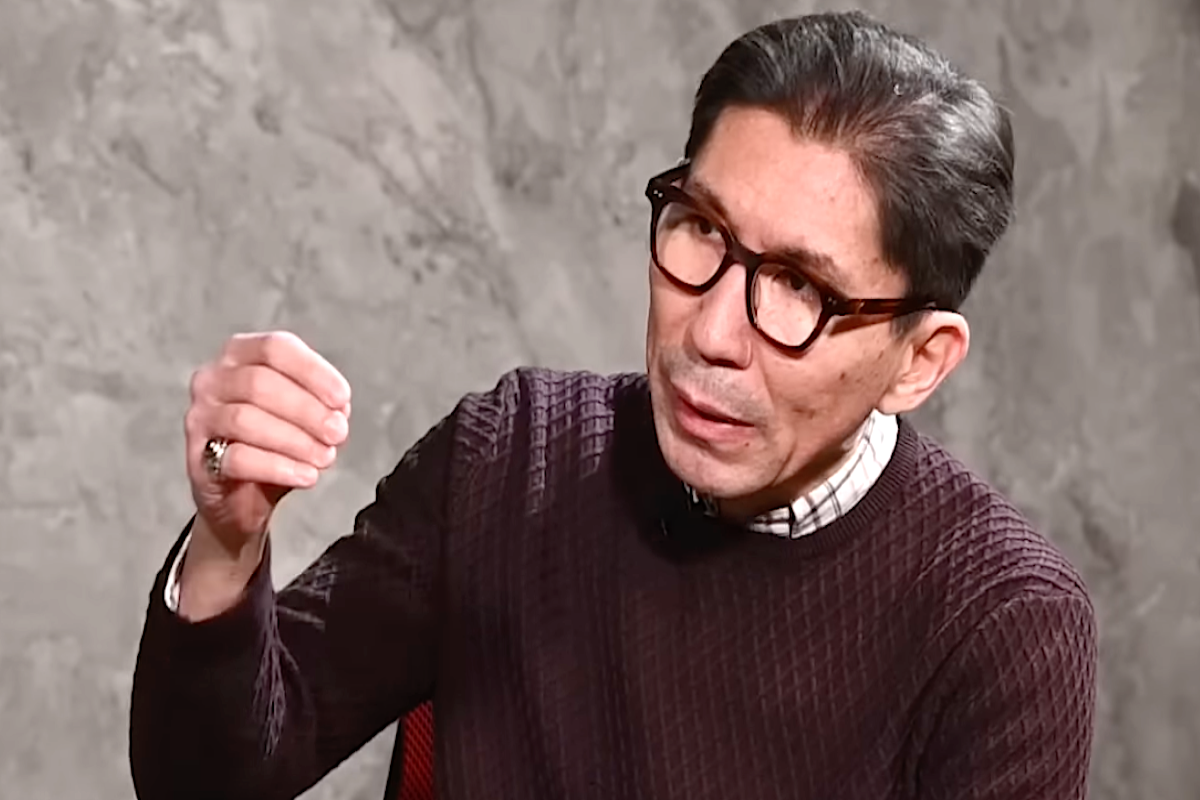

Армии стран ЦА должны брать пример с Азербайджана и Турции - ДОСЫМ САТПАЕВ

Астана сегодня вновь стала ареной важного политического события — в столицу Казахстана с государственным визитом прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Атмосфера встречи с главой государства Касымом-Жомартом Токаевым напоминала не столько протокольный обмен приветствиями, сколько разговор двух стратегических партнеров, давно научившихся понимать друг друга без лишних слов. На повестке — не только экономика и торговля, но и общее видение будущего региона, где Казахстан и Азербайджан выступают ключевыми связующими звеньями между Востоком и Западом.

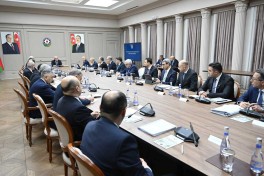

Переговоры завершились подписанием 15 документов о сотрудничестве — от энергетики и промышленной безопасности до цифровизации и искусственного интеллекта. Президенты подчеркнули, что цель — не просто обмен товарами, а формирование прочного экономического моста через Каспий. В недалеком будущем стороны намерены довести взаимный товарооборот до миллиарда долларов.

Визит Ильхама Алиева в Казахстан стал не только логическим продолжением двустороннего диалога, но и символом растущего значения тюркской интеграции. На фоне турбулентной мировой политики он прозвучал как уверенное заявление: у тюркоязычных государств есть своя повестка, свои интересы и своя дорога.

О политическом и стратегическом измерении визита президентa Азербайджана в Казахстан, а также о перспективах Организации тюркских государств в интервью Vesti.az рассказал известный казахстанский политолог Досым Сатпаев.

- Как вы оцениваете визит президента Ильхама Алиева в Казахстан, каких импульсов он придаст развитию двусторонних отношений?

- Азербайджан для Казахстана — стратегический партнер, и в последние годы это стало особенно очевидно. Потому визит президента Казахстана в Баку в 2022 году был не формальностью, а важной вехой: он задал тон плотному и системному взаимодействию наших стран. Нынешняя поездка Ильхама Алиева в Казахстан столь же значима, тем более на фоне усилившейся геополитической конкуренции вокруг наших регионов, которая набрала обороты при администрации президента США Дональда Трампа. Параллельно Китай активизирует курс на создание своеобразной коалиции государств, которую он в той или иной степени противопоставляет Западу, а Россия стремится укрепить позиции в Центральной Азии. Все это объективно вызывает у нас обеспокоенность.

В такой обстановке от нас, тюркоязычных стран, участников Организации тюркских государств (ОТГ), требуется не символическая, а практическая консолидация — расширение сотрудничества в самых разных направлениях. Прежде всего — в экономике: именно она, на мой взгляд, сегодня главный приоритет. Тем более что в рамках визита состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета, призванного придать кооперации дополнительную институциональную глубину.

Второе ключевое направление — политическое взаимодействие, и, возможно, элементы военно-технического сотрудничества. К сожалению, мировая геополитическая картина не подает признаков скорого улучшения: скорее речь идет о режиме перманентной напряженности.

Для Казахстана и Азербайджана один из главных факторов риска — российский. Несмотря на недавние попытки Москвы наладить взаимодействие с Азербайджаном, российский вектор остается для нас источником неопределенности, и это отчетливо видно в последнее время. На этом фоне наше демонстративное сближение и согласованность действий — важный сигнал крупным внешним игрокам: прикаспийские страны выстраивают собственные союзы и собственную архитектуру безопасности и развития. Если смотреть шире, укрепление связки Центральной Азии (ЦА) и Азербайджана — не разовая акция, а устойчивый тренд. Он критически важен для нас и в экономике, и в сфере безопасности, и, безусловно, для укрепления суверенитета.

— Досым, как мы знаем, у Казахстана сегодня наиболее разветвленные экономические связи с Россией, Китаем и США. А взаимодействие по объемам с центральноазиатскими соседями, с Турцией и Азербайджаном пока менее интенсивное. Как вы видите дальнейшее развитие ОТГ, если отдельные ее члены активнее наращивают отношения с внешними игроками, чем внутри самой организации?

— Прежде всего нужно учитывать эффект геополитической гравитации, которую на страны Центральной Азии оказывают Россия и Китай. Это два крупных соседа, и их притяжение очевидно. В то же время в последние годы именно Китай заметно нарастил активность в регионе, прежде всего в экономике, тогда как после начала войны в Украине Россия системно теряет позиции — и экономические, и военно-политические. Мы видим, как Москва становится все более зависимой от Пекина в экономической сфере и в то же время усиливает зависимость от ЦА: ей важны сохранение серого импорта, использование наших стран как транзитного коридора и выход к точкам доступа на китайский рынок.

Однако это не повод успокаиваться. Поворот России на Восток будет сопровождаться попытками удержать влияние в регионе самыми разными способами. Поэтому для центральноазиатских государств принципиально важно последовательно диверсифицировать экономические связи. Я неоднократно говорю об этом с 2014 года, когда сокращение поля для маневра уже было названо крупной ошибкой, породившей множество проблем.

Есть и положительные примеры. Узбекистан, не входящий в Евразийский экономический союз и прекративший участие в ОДКБ, проводит более сбалансированную внешнеэкономическую политику. Его отношения с Китаем, западными и арабскими странами, с Россией и соседями по Центральной Азии развиваются равномерно. Если посмотреть на Казахстан, у нас все еще заметен перекос: чрезмерно велико доминирование России и Китая, а значительная доля западных инвестиций сосредоточена прежде всего в нефтегазовой отрасли. В ряде других стран региона экономическое партнерство Китая и вовсе доминирует.

Эти дисбалансы — следствие неверных решений, в частности связанных с интеграцией в евразийские форматы, где экономическое влияние России оказалось чрезмерным. Война в Украине лишь наглядно подтвердила: держать яйца в одной, а то и в двух корзинах невыгодно. Нам нужны новые, выгодные для нас экономические и партнерские альянсы.

И здесь ключевая тема, которая сегодня по-настоящему объединяет страны Центральной Азии с Азербайджаном и, в первую очередь, с Казахстаном, — это Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор. Транспортно-логистические проекты становятся важнейшим инструментом укрепления нашего суверенитета. Недаром большинство саммитов в Центральной Азии за последние три года были посвящены именно транспортно-логистическому потенциалу региона и связке с Азербайджаном. Считаю, что это как раз тот первый и главный сегмент, где мы обязаны максимально усилить экономическое взаимодействие.

— В последнее время много говорят об ОТГ: о том, как эта структура развивается и способна ли со временем превратиться во что-то сопоставимое, допустим, с Европейским союзом. Как в Казахстане, Узбекистане и других центральноазиатских республиках сегодня воспринимают ОТГ? Считают ли ее серьезной площадкой, способной реально влиять на процессы, и видят ли для нее перспективу стать по масштабу чем-то вроде ЕАЭС или ШОС? Каково отношение к организации в Астане, Ташкенте и Бишкеке?

— Если говорить о репутации ОТГ, то, по крайней мере в Казахстане, у организации солидный кредит доверия — и в экспертной среде, и в общественном мнении. Думаю, схожая оценка сложилась и в большинстве стран Центральной Азии, включая Узбекистан. При этом важно понимать: ОТГ проходит естественную эволюцию. Были периоды, когда рост шел медленно, фактически в такт региональной стагнации. Но в последние годы динамика заметно ускорилась. И я постоянно подчеркиваю: для Казахстана ОТГ важна как геополитический контрабаланс — и по отношению к Китаю, и к России, и даже к Западу. Такую роль организация вполне способна играть.

Мировой опыт прост: у любой региональной структуры есть долгий горизонт, только если в ее основе лежат конкретные экономические проекты и совместные инвестиции. Чисто политическое объединение без экономического фундамента редко приносит результат. Отсюда первый приоритет: экономика должна быть сердцем взаимодействия в ОТГ.

Второе направление — оборонное сотрудничество. Внутри ОТГ сегодня есть два серьезных военных игрока — Азербайджан и Турция. Казахстан проводит модернизацию армии, то же делает Узбекистан. Чем теснее будет кооперация, тем успешнее пойдет обновление. Логично опираться на опыт Баку и Анкары: это близкие нам модели и, что важно, менее рискованные с точки зрения политических издержек. Ни Турция, ни Азербайджан не демонстрируют имперских подходов и последовательно выстраивают равноправные отношения со всеми участниками организации тюркских государств. Для нас это принципиальная ценность.

С Россией и Китаем иначе: это державы с имперским мышлением, где Центральной Азии часто отводят роль второго плана — «младших братьев», которыми пытаются маневрировать в тех или иных сегментах. Такой взгляд для наших стран опасен. Недавно Шавкат Мирзиёев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, справедливо сказал: нам нужна «новая Центральная Азия» — субъектная в международных отношениях, способная формировать собственную повестку и четко определять и экономические, и политические интересы. Я с этим полностью согласен.

Потенциал у региона колоссальный — и экономический, и демографический. Его нужно развивать, и ключевыми партнерами в этом развитии как раз и выступают участники ОТГ. Если мы насытим организацию реальными проектами и параллельно выстроим практичную оборонную кооперацию, ОТГ сможет стать той самой значимой платформой, которая не только уравновесит внешние влияния, но и задаст собственные правила игры.

— В Габале недавно подписали Габалинскую декларацию, где появилось немало важных пунктов — в том числе о военной безопасности, обучении и обмене опытом. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ОТГ уже не просто культурно-гуманитарная структура, она постепенно превращается в военно-политическую платформу. Складывается впечатление, что организация движется в сторону некоего «тюркского НАТО», пусть и в перспективе нескольких лет.

Кроме того, Турция отменила ограничения на трудоустройство для иностранцев, которые относят себя к тюркскому этносу. Это выглядит как еще один шаг к реальной интеграции.

Как вы считаете, есть ли у ОТГ и ее членов реальный геополитический потенциал, чтобы стать самостоятельным центром силы, а не оставаться в тени таких игроков, как Россия или Китай?

— Именно так. Страны, не обладающие ядерным оружием, вынуждены укреплять военную мощь другими средствами — развивая армию, демонстрируя готовность защищать свои интересы и действовать решительно. Мы вновь живем в эпоху, когда в почете сила, и мир, к сожалению, снова подчиняется закону сильнейшего. Если не хотим быть овцами среди волков — мы обязаны развивать и отстаивать свою субъектность, в том числе военную. Иначе нас будут воспринимать не как равноправных игроков, а как пешек на чужой шахматной доске. Война в Украине показала: если государство не укрепляет свою независимость и не подкрепляет ее реальной мощью, оно рискует стать жертвой агрессии.

Поэтому нам важно понимать: субъектность не строится только на внутренней политике и экономике — она напрямую зависит от региональной кооперации. И выстраивать ее нужно с теми, кто не рассматривает нас как младших партнеров или сателлитов. Посмотрите на структуры, в которых участвуют страны Центральной Азии. В Евразийском экономическом союзе Россия безусловно доминирует, в ШОС — ту же роль играет Китай. В БРИКС Пекин уже фактически оттесняет Москву на вторые позиции. Везде есть главный дирижер, определяющий правила игры.

А вот Организация тюркских государств — единственная площадка, где такого диктата нет, и, надеюсь, не появится. Именно это и делает ее уникальной. Наши вызовы схожи, наши угрозы общие — и отвечать на них нужно сообща. Координируя усилия, мы не только минимизируем риски, но и усилим позиции каждой страны в отдельности. Ведь сильный регион рождает сильных игроков. Другой альтернативы, по сути, нет.

— Китай сегодня предлагает Центральной Азии дешевые кредиты, долгосрочные инвестиции, участие в стратегических проектах — от энергетики и логистики до промышленности. Но не возникает ли нового риска — выйти из зоны российского влияния и попасть под китайское?

— Определенные риски, безусловно, есть. Китай — мощный центр геополитического притяжения, и его влияние ощущают не только наши страны. Но в истории есть примеры государств, которые смогли удержать дистанцию, несмотря на давление крупных соседей. Взять хотя бы Вьетнам или Сингапур: небольшие страны, которые в разное время противостояли и военному, и экономическому напору Китая, но сумели сохранить самостоятельность — за счет политической воли и продуманной стратегии.

В Центральной Азии ситуация сложнее. Сегодня у власти во многих странах находятся прагматичные руководители, которых прежде всего интересует приток инвестиций. И если посмотреть на все саммиты последних трех лет — с начала войны в Украине — видно, что разговор идет не о правах человека и не о политических реформах. Главная тема — экономика. В этом заинтересованы и внешние партнеры: Евросоюз, США, Китай, страны Персидского залива. Но на практике основным инвестором региона стал именно Китай.

Причина проста: он наш географический сосед, которому выгодны наши ресурсы, энергетика, транспортные коридоры, через которые идет значительная часть китайского экспорта, и, конечно, продовольственный сектор — ключевой для обеспечения продовольственной безопасности Китая. Пекин реализует свои интересы жестко и последовательно. И, как показывает опыт, часто в ущерб развитию национальных экономик региона. Казахстан, например, уже много лет говорит о необходимости уйти от сырьевой зависимости, но даже китайские вложения идут в основном в добывающие отрасли.

Однако многое зависит не столько от Китая, сколько от нас самих. Если внутри стран Центральной Азии будут установлены четкие, прозрачные и жесткие правила игры, инвесторы — любые, китайские, европейские или арабские — будут вынуждены их соблюдать. Так же, как они это делают в тех странах, где государство ставит во главу угла национальные интересы. Если же в экономике царит коррупция, слабые институты и отсутствует защита отечественного производителя, любой инвестор будет работать только на себя. Это не политика — это бизнес.

Поэтому ключевая задача — сформировать долгосрочную стратегию индустриализации и модернизации, чтобы использовать иностранный капитал как инструмент для укрепления собственной экономики, а не превращаться в сырьевой придаток. В Казахстане, по крайней мере, вокруг этого вопроса идет жесткая и открытая дискуссия — с участием бизнеса, экспертов и гражданского общества. Важно, что растет понимание. А это уже шаг вперед.

ADPA поддержала запрос Азербайджана о статусе наблюдателя

Расим Мусабеков: Взаимопонимание Баку с правительством Кочаряна или Саргсяна - невозможно - ИНТЕРВЬЮ

Агентство MEDİA назвало «Царьград» источником дезинформации против Азербайджана и Турции

Из Азербайджана в Украину отправлена новая партия гуманитарной помощи-ФОТО

Милли Меджлис обсудит новый законопроект «О правах ребенка»

AZAL напомнил пассажирам об обновленных правилах въезда в Грузию