Социум

- Главная

- Социум

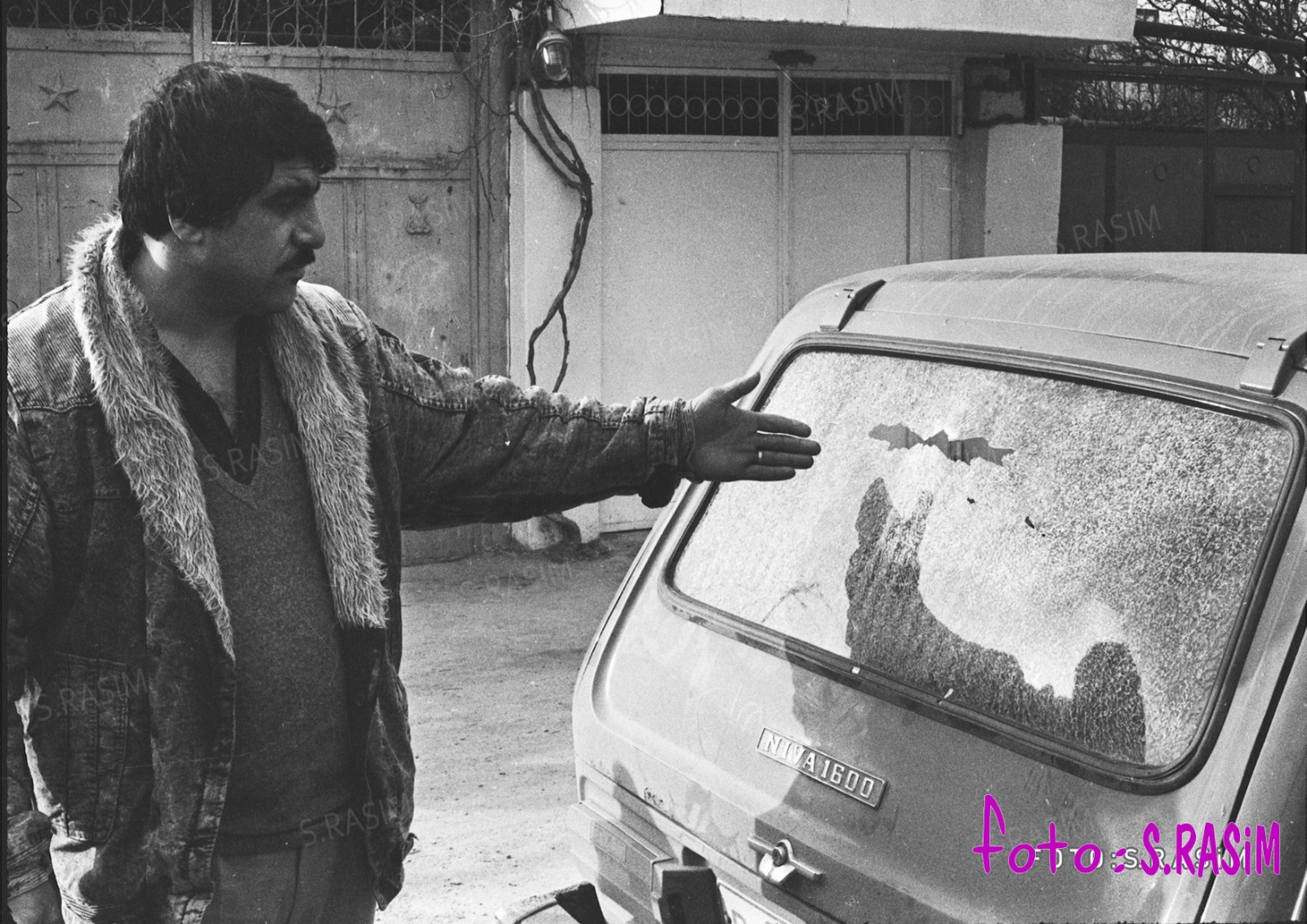

«Я сделал кадры, за которые меня могли убить» - ИНТЕРВЬЮ С ОЧЕВИДЦЕМ НОЧИ 20 ЯНВАРЯ

В ночь с 19 на 20 января 1990 года Баку оказался в эпицентре одной из самых трагичных страниц своей новейшей истории. Город, лишенный света, связи и голоса, был накрыт гулом бронетехники, выстрелами и человеческими криками. В эту ночь рушились не только судьбы — рушились иллюзии, заканчивалась эпоха, обнажалась жестокая правда системы, для которой, по сути, человеческая жизнь не имела ценности.

О «Черном январе» написано немало. Но история — это не только тексты и официальные формулировки. Это прежде всего свидетельства. Лица. Тела. Следы пуль на стенах домов. Детские испуганные глаза. И именно фотография стала тем языком, на котором трагедия заговорила с миром без посредников и искажений.

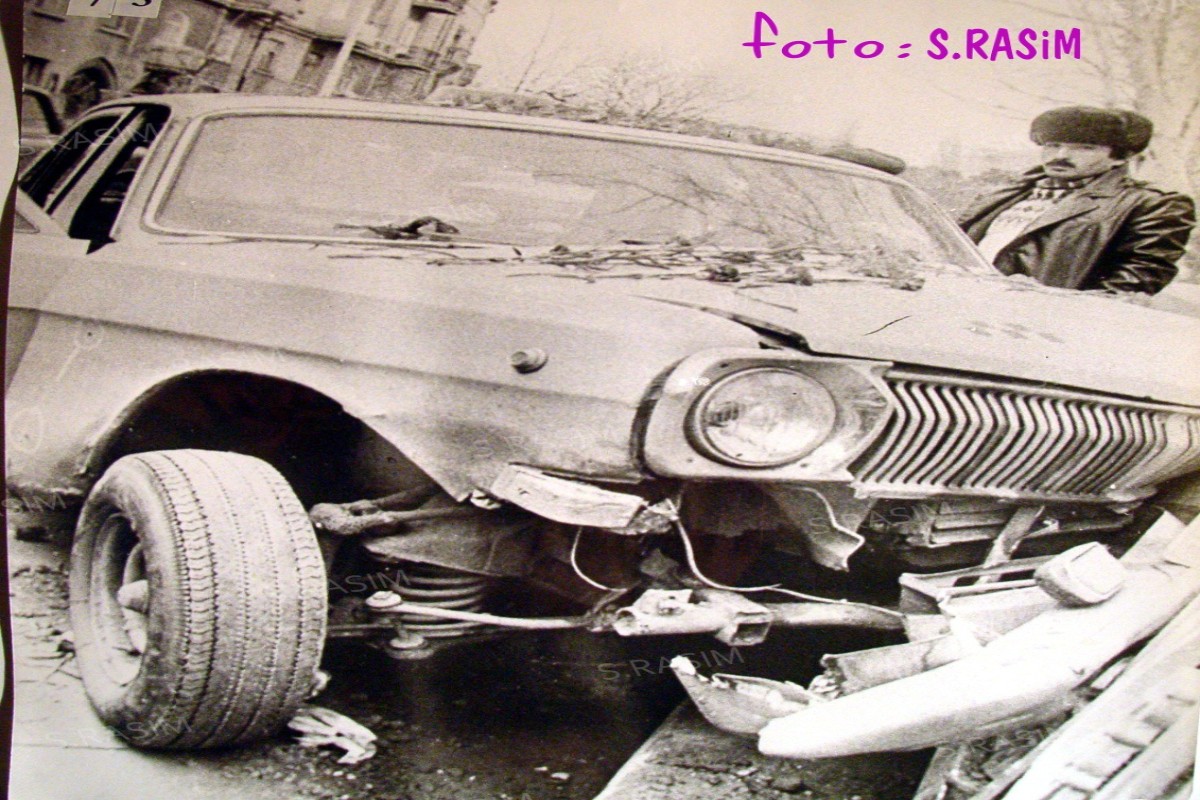

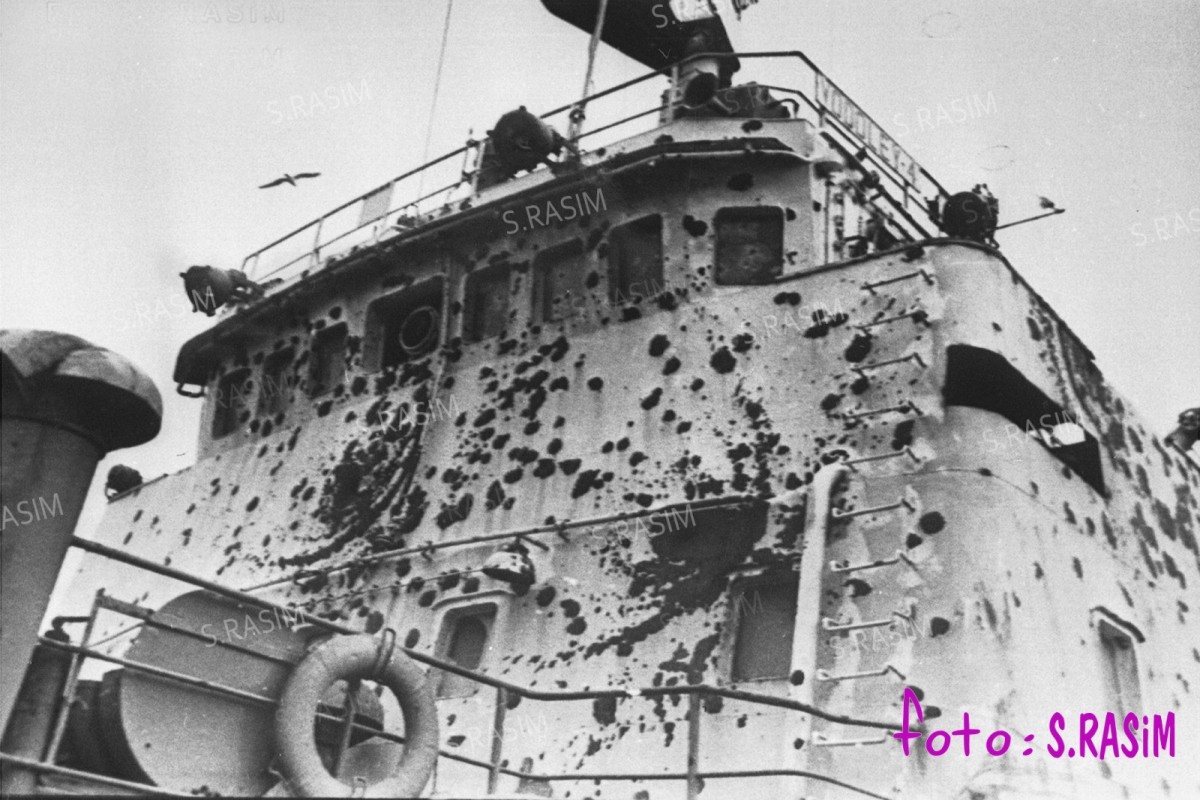

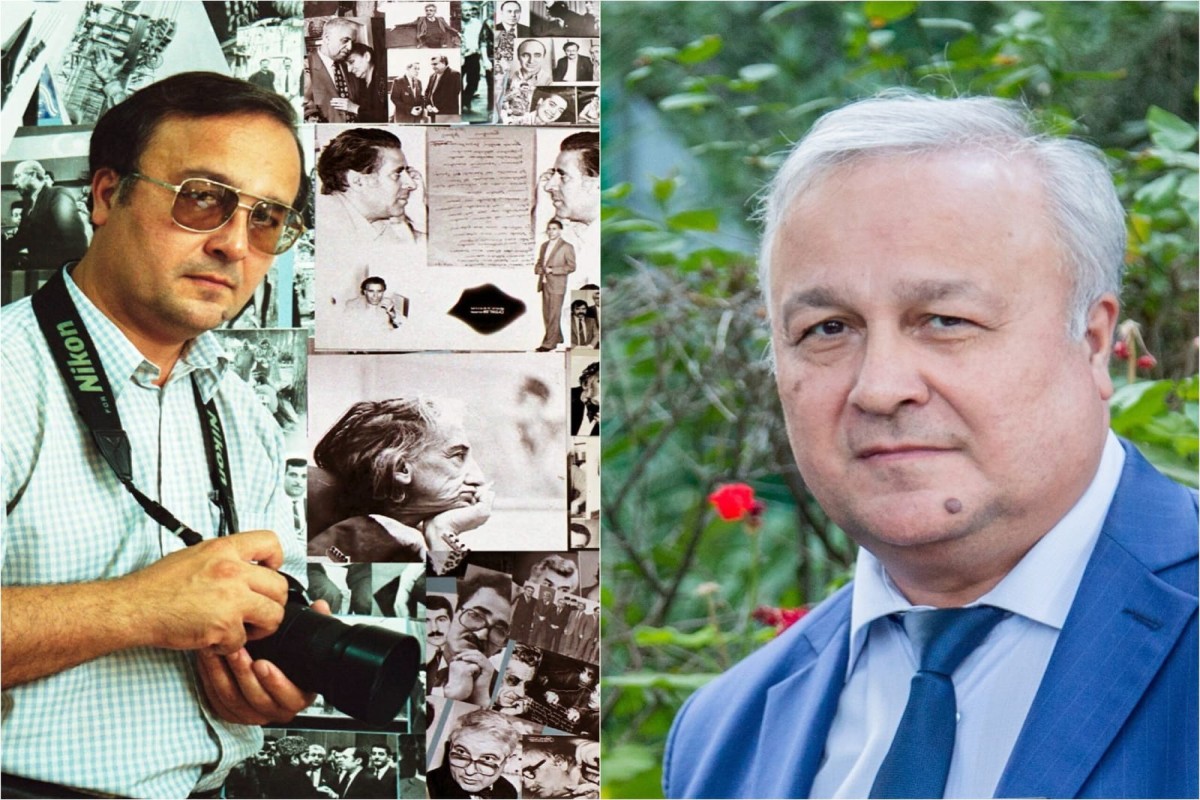

Сегодняшний гость Vesti.az Расим Садыхов — один из немногих азербайджанских фотографов, кто в те дни оказался не просто очевидцем трагедии. Его камера зафиксировала то, что пытались скрыть, отрицать, стереть. Он снимал под угрозой ареста и смерти, прятал пленки, передавал негативы из рук в руки, работал в условиях информационной блокады, когда каждый кадр мог стоить жизни. Эти фотографии позже обошли зарубежные издания, став визуальным доказательством преступления, совершенного против мирного населения Баку.

Наша беседа не просто разговор о воспоминаниях очевидца. Это скорее всего живая хроника событий, рассказанная человеком, который находился внутри трагедии, видел ее и понимал цену каждого нажатия на кнопку затвора. Разговор о страхе и ответственности, о человеческом достоинстве, о памяти и правде, которую невозможно уничтожить, если она однажды была зафиксирована.

Эти кадры по-прежнему важны сегодня. Потому что пока существует визуальное свидетельство — историю невозможно переписать. И потому что фотография, сделанная в самый темный час, иногда становится светом для будущих поколений.

— 20 января 1990 года вы оказались не просто свидетелем, а, по сути, летописцем трагедии. В тот день вы сразу осознавали, что происходящее — это историческая катастрофа для всего азербайджанского народа?

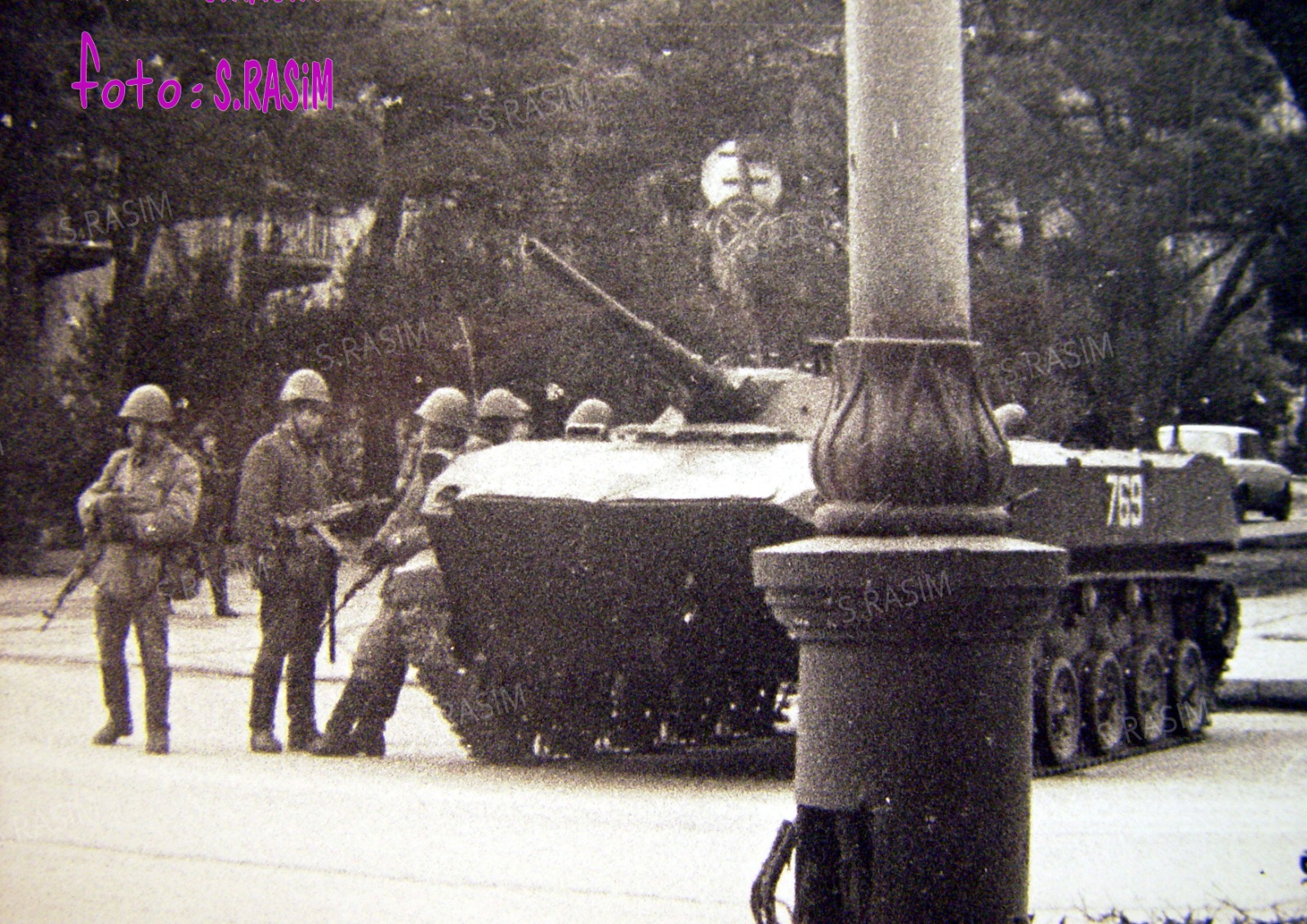

— Я скажу вам откровенно: это был момент ожидания, момент напряжения, который длился не один день. Я ежедневно ездил из Сумгаита в Баку и обратно, задыхаясь от предчувствия неизбежного горя. Я не знал точного дня и часа — никто этого не знал, но понимал, что вторжение либо случится вечером, либо на следующий день. Это ощущение нарастало. В один из дней я увидел, как вдоль дороги Сумгаит–Баку уже стояли бронетранспортеры.

_1768893982.jpeg)

Их присутствие не могло быть случайным. Рискуя, мне удалось тогда сделать некоторые кадры. Я служил в армии и прекрасно понимал: размещение живой силы — это сложная логистика, ее невозможно держать долго без реальных действий. Тогда я уже понял — вопрос не «если», а «когда».

— В те злосчастные дни взять в руки камеру — это было профессиональное решение или внутренняя, человеческая необходимость зафиксировать правду?

— Скорее второе. Камера была со мной всегда, но 19 января она стала не инструментом профессии, а способом сопротивления забвению. Помню, когда наш автобус подъезжал к месту, где вдоль дороги стояли бронетранспортеры, нам, пассажирам, было велено закрывать занавески и смотреть только вниз. Смотреть по сторонам было запрещено. Но у меня была камера, и я просто не мог ею не воспользоваться, снимал скрытно. Камеры там быть не должно было, за это могли запросто убить. Я хотел зафиксировать сам факт: пусть даже по одиночным кадрам, пусть фрагментарно, но, чтобы истина осталась на ленте фотокамеры.

— Вы говорите, осознавали, что рисковали жизнью, делая кадры. Был ли страх: за себя, за окружающих, за сами пленки? Или в страшные жизненные моменты страх напрочь отсутствует?

— Рисковали многие, не только я. Те ребята, которые выходили навстречу танкам с плакатами, прекрасно понимали, что идут на смерть. Они видели, кто стоит перед ними — солдаты с оружием в руках. Я своими глазами видел человека, которого достали из-под танка, от него практически ничего не осталось. Такое невозможно забыть. Поэтому что тут говорить о страхе… Да, страх был, но он отступал перед осознанием того, что, если ты этого не снимешь, этого ужаса будто бы и не было.

Так вот, утром 19 января я увидел не просто технику, а живую силу. А это уже был однозначный сигнал к тому, чтобы понять: случится несчастье. Я сразу понял: сегодня или завтра они войдут в Баку. Но что я мог сделать? Предупредил своего друга Наджафа Наджафова — тогда редактора журнала «Молодежь Азербайджана», других журналистов, редакторов, людей, которые могли что-то донести обществу и вышестоящему руководству. Государства как такового уже не существовало — не было механизма, не было защиты. Вечером я сознательно не пошел домой, несмотря на то что меня ждала семья, супруга и двое детей. Я остался на работе, понимая: сегодня ночью должно произойти что-то ужасное.

— Когда вы услышали шум от первых взрывов в столице, что пришло первое на ум?

— Той ночью, с 19 на 20 января, приблизительно в 20:00, я услышал сильнейший шум, затем взрыв. Это был взорван блок питания на телеканале АзТВ. Тогда мы еще не знали, что именно взорвали. Позже стало ясно: Азербайджан лишили голоса. Потом взрывы повторились, на Ясамал приехали военные машины, бронетранспортеры. Они шли «по полной программе». Света не было. Я понимал, что ночью с нашими пленками снимать почти невозможно, но все равно вышел на улицу. Оставаться в стороне было нельзя.

Соответственно, я понимал, что с открытой камерой работать будет невозможно, спрятал ее в базарную сумку и срезал дно. Кстати, в ту ночь я использовал камеру, которая позволяла снимать так, что ее не нужно было подносить к лицу.

Я попросил пойти со мной нескольких наших молодых сотрудников: их помощь была для меня жизненно необходимой. Я взял с собой лишь часть негативов и после каждой съемки передавал их одному из ребят, отправляя в редакцию. Рисковать и медлить было нельзя: в любой момент меня могли задержать и изъять все сразу. Поэтому негативы доставлялись в редакцию поэтапно, небольшими партиями — так у правды был шанс уцелеть.

Помню, по дороге мне встретились молодые ребята, которые сказали, что в город идти небезопасно: много убитых и раненых граждан. Когда они увидели у меня камеру, предупредили, что я «живая мишень» и что не смогу пройти и пятидесяти метров, как буду застрелен.

— Вы снимали не только улицы и технику, но и погибших людей. Насколько это было морально тяжело для вас?

— Есть кадры, которые я до сих пор не могу публиковать. В морге, на улицах — тела были в таком состоянии, что это невозможно показывать по телевидению или в соцсетях. Погибших я снимал с осторожностью и с глубоким уважением. Для меня принципиально было сохранить достоинство человека даже в смерти. Понимаете, фотография не должна унижать — она должна свидетельствовать!

Важно отметить, что обычные люди, которые встречались мне на моем пути, помогали, но в то же время уговаривали не рисковать. Но прежде чем они помогали, им нужно было объяснить, зачем я снимаю и для чего. Люди боялись, и я их тогда прекрасно понимал. Мы выросли в советской системе, и слово «камера» ассоциировалось с КГБ. Я говорил с ними, убеждал, объяснял, что эту трагедию необходимо донести до мира.

Кто-то прикрывал меня во время съемки, кто-то отвлекал солдат, кто-то просто стоял рядом и загораживал, чтобы меня с камерой не было видно военным с автоматами. Тогда, благодаря людям, я смог снимать свободнее, и именно благодаря им появились самые важные и главные кадры той ужасной ночи.

— Когда вы сегодня пересматриваете эти кадры, изменилось ли ваше отношение к ним?

— Нет. Боль и напряжение остались прежними, потому что эти фотографии — не просто изображения. Это доказательства. Это память. Это голос тех, кто уже не может говорить.

— Вы рассказывали, что в ту ночь стреляли без разбора. Что именно происходило в жилых кварталах Баку, куда вы отправились для съемки?

— Вторгшиеся военные стреляли по домам хаотично, без всякой логики и цели. Пули летели в окна, в стены, в подъезды. Люди в своих квартирах прятались где могли: в ванных комнатах, за толстыми стенами, в самых укромных местах, надеясь, что именно там их не достанет смерть. Но, к сожалению, пули все равно находили своих жертв. Погибали совершенно невинные люди, те, кто не выходил на улицу, кто просто находился у себя дома.

Важно понимать еще один страшный момент: применялись пули, запрещенные международными конвенциями. Это были трассирующие, центробежные пули — крайне опасный вид боеприпасов. Эти пули устроены так, что, попадая в тело, они не останавливаются. Они продолжают движение внутри организма, меняя траекторию и повреждая внутренние органы. Даже если такая пуля попадала, скажем, в мизинец, последствия могли быть смертельными: она могла пройти через руку, плечо, грудную клетку.

Если пуля сначала попадала в стену, мебель или любой твердый предмет, она не теряла своей разрушительной силы. Она начинала искать следующую цель — что-то мягкое, живое. Человека. Именно поэтому такие пули были запрещены: они не просто убивают — они калечат с особой жестокостью.

Как я сказал выше, трагедия была не только на улицах. Очень многое происходило за закрытыми дверями. Я понимал, что должен увидеть и зафиксировать последствия обстрелов в домах. Но попасть в дома было невероятно трудно. Люди боялись. И их можно понять: время было страшное. Они не знали, кто я, зачем задаю вопросы, не понимали, можно ли мне доверять, разговаривать со мной, и тем более пускать к себе домой. Некоторые сначала скрывали произошедшее. Только потом, когда начинали говорить, выяснялись детали — кто погиб, сидя дома, где именно прошла пуля, как все произошло.

— Были ли моменты, которые особенно поразили вас во время этих обходов?

— Да, один эпизод я никогда не забуду. В одной квартире, которая попала под обстрел, жила учительница русского языка. Ирония судьбы была поразительной: пуля попала прямо в книгу, то есть в том Льва Толстого, который стоял у нее на полке. Это невозможно было придумать нарочно. Это была жестокая, черная ирония истории.

Я снимал на пленку даже стены, исписанные надписями: «Смерть Горбачеву». Эти слова были повсюду — на зданиях, на подъездах, в местах, где убивали людей или расстреливали дома. Это был крик боли, отчаяния и ярости.

В такие страшные моменты в первую очередь думаешь о детях. Дети 90-х видели весь этот ужас и, думаю, не забудут его никогда. Даже самые маленькие. Эта трагедия в ночь с 19 на 20 января оставила след в их памяти на всю жизнь. Я убежден в этом.

Есть фотография, где я попросил мать поставить ребенка на стол, чтобы было видно, на какой высоте проходили выстрелы. Помню, малыш не мог простоять и секунды — он плакал, кричал, срывался. Это и есть та самая травма, о которой я говорю. Она не исчезает. Она остается навсегда. Дети все помнят, даже если не в деталях, не в образах — тело и психика все помнят. Этому плачущему мальчику на фотографии было, может быть, два года. Но это отпечаталось в нем.

Это коллективная и личная травма, которая передается дальше — через страхи, реакции, внутреннее напряжение. Тогда я окончательно понял: с этой системой, с этой имперской логикой нужно заканчивать. Я изучал историю, политику, видел, что война не прекращается — она просто меняет формы. Тогда я понял еще одну вещь: это не вопрос отдельных народов. Это вопрос системы контроля, подавления, информационного вакуума.

— Выше вы говорили об информационной блокаде. Насколько она была тотальной?

— Она была абсолютной. Тогда не было интернета, социальных сетей, мобильной связи. Нас просто отрезали от мира. Мы не знали, знает ли вообще кто-нибудь, что происходит в Баку. Именно поэтому мы решили распространять фотографии любыми возможными путями. Я ночевал в издательстве почти шесть дней. Днем снимал, вечером печатал фотографии. Делал их маленького формата, чтобы их можно было легко спрятать в карманах. Мы передавали снимки через доверенных людей в аэропорту, через туристов, через представительства иностранных фирм. Рисковали и пробовали. Другого выхода у нас не было.

— Кстати, мы знаем о том, что свои фотографии вы подписывали особыми инициалами. Это правда?

— Правда. Это было сделано в целях безопасности. Я ставил инициалы «С.Р.», чтобы меня не могли быстро вычислить. То есть начальные буквы имени и фамилии я переставил местами. И позже я видел эти фотографии в зарубежных изданиях — в Европе, в Турции. Там писали: «Снимки предоставлены С.Р.». Только спустя время стало понятно, кто стоит за этими кадрами.

— Вы понимали, что вас могли арестовать?

— Да. Я знал, что это неизбежно. И это произошло. Утром 26 января ко мне на работу пришли офицеры и солдаты. Уже не с проверкой, а конкретно за мной. Кто-то сообщил им о моей работе с фотографиями. И самое страшное — по истечении времени я узнал правду: тем, кто донес на меня, оказался мой бывший ученик, которого я учил, наставлял и всегда хорошо к нему относился.

— Как вы об этом узнали?

— Об этом стало известно спустя годы, когда начались расследования. Проверили телефонные звонки. Выяснилось, откуда поступила информация обо мне. Это был удар, конечно. Но, к сожалению, в такие времена предательство — не редкость.

— Давайте вернемся к моменту вашего ареста. Когда за вами пришли, как удалось спасти негативы?

— Негативы удалось спасти благодаря человеческой порядочности, смелости и верности — тем качествам, которые в самые темные времена проявляются особенно ярко. Один из сотрудников охраны нашего здания, смелый человек по имени Интигам, успел предупредить меня. Когда солдаты пришли за мной на работу, он сознательно отправил их на девятый этаж, прекрасно понимая, что в тот момент я находился вовсе не там.

Дело в том, что у нас было две лаборатории для проявления пленок — на третьем и на девятом этажах. Формально я числился и там, и там, но чаще всего работал именно на третьем этаже. Интигам это знал. Более того, он мгновенно понял, зачем пришли военные, и без лишних слов дал мне шанс спасти главное.

Он позвонил и коротко сказал: «За тобой пришли». Времени на размышления не было вовсе — каждая секунда могла стать решающей. Я начал в спешке собирать негативы. Это были не просто пленки, это была правда, зафиксированная объективом, и именно за нее меня и собирались арестовать.

Я подбежал к окну и выбросил сверток вниз. В тот момент я даже не знал, стоит ли Интигам под окном, успеет ли он их поймать, не пропадут ли негативы навсегда. Но думать об этом было некогда — ситуация не оставляла выбора. К счастью, нам повезло. Интигам оказался внизу, поймал сверток и передал его в надежные руки.

Фотографии можно напечатать тысячу раз. Бумага — вещь уязвимая. А вот негативы — это первоисточник, основа, сама память. И самое главное в тот момент было сохранить их. Негативы были спасены. А значит, была спасена и правда, которую уже невозможно было уничтожить.

В продолжение хочу сказать еще касательно моего ареста. За секунду до того, как я выбросил негативы в окно, дверь моего кабинета была выбита. Но самое интересное заключалось в том, что на меня была донесена недостоверная информация, из-за чего пожаловали военные с проверкой. Докладчик заявил, что якобы я прячу в своем кабинете пулемет. Его, конечно же, не обнаружили, зато наткнулись на фотографии, которые нам удалось донести до сегодняшних дней.

Под арестом я пробыл почти сутки, после чего был отпущен.

— Если бы у вас была возможность обратиться к самому себе — тому фотографу 1990 года, что бы вы ему сейчас сказали?

— Я бы сказал ему: ты все сделал правильно. Ты не отступил, не испугался, не отвернулся в тот момент, когда было проще закрыть глаза и сохранить спокойную жизнь. Ты выбрал путь свидетеля, а это всегда самый тяжелый путь.

Кстати, мои фотографии действительно считаются редкими. Если бы этих кадров сегодня не существовало, слишком многое можно было бы отрицать, искажать, подвергать сомнению или просто предавать забвению. История любит тишину, когда ей не противостоят факты. А фотография — это факт, который невозможно уговорить, переписать или оправдать.

Фотография не спорит и не кричит — она просто остается. Она продолжает говорить тогда, когда уходят свидетели, стираются даты, меняются формулировки и интерпретации. Она не позволяет забыть ни боль, ни цену, которую пришлось заплатить.

Я бы сказал самому себе, тому фотографу из 90-х, еще кое-что: ты сохранил не только кадры — ты сохранил память. А память — это ответственность перед теми, кого уже нет, и перед теми, кто придет после. И в этом смысле твоя работа оказалась важнее страха, важнее одиночества и важнее времени.

— Скажите, оглядываясь назад, что для вас главное в этой истории?

— Главное — то, что правда выстояла и не исчезла. Несмотря на страх, аресты, предательство, давление и полную информационную блокаду. Тогда казалось, что тьма может поглотить все: события, голоса, человеческие судьбы. Но этого не произошло.

Эти фотографии стали не просто кадрами, они превратились в доказательство, в немой, но предельно честный документ эпохи. В память, которую невозможно уговорить замолчать. В свидетельство, перед которым бессильны любые попытки искажения или забвения.

Пока существуют эти снимки, история остается живой. Ее уже нельзя стереть, переписать или представить иначе. Она продолжает говорить — через свет, тень и застывшие мгновения, которые навсегда сохранили правду о том времени.

Пусть каждый, кто ушел в мир иной в ту страшную ночь, обретёт вечный покой. Пусть память о них остается живой, а правда — нерушимой. Никто не забыт, и ничто не забыто. Allah rəhmət eləsin!

- Спасибо за откровенную беседу. Allah rəhmət eləsin!

«Создавай работу сам»: перспектива или приговор для вчерашнего студента? - ВЗГЛЯД

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Центр «Поддержка жизни»-ФОТО

Кабмин утвердил порядок возврата административных штрафов

Азербайджан представил в ООН инициативы по доступу женщин к правосудию

ГЭЦ проведет экзамены для претендентов на госслужбу

Эмин Амруллаев посетил школу №1 в Шуше-ФОТО